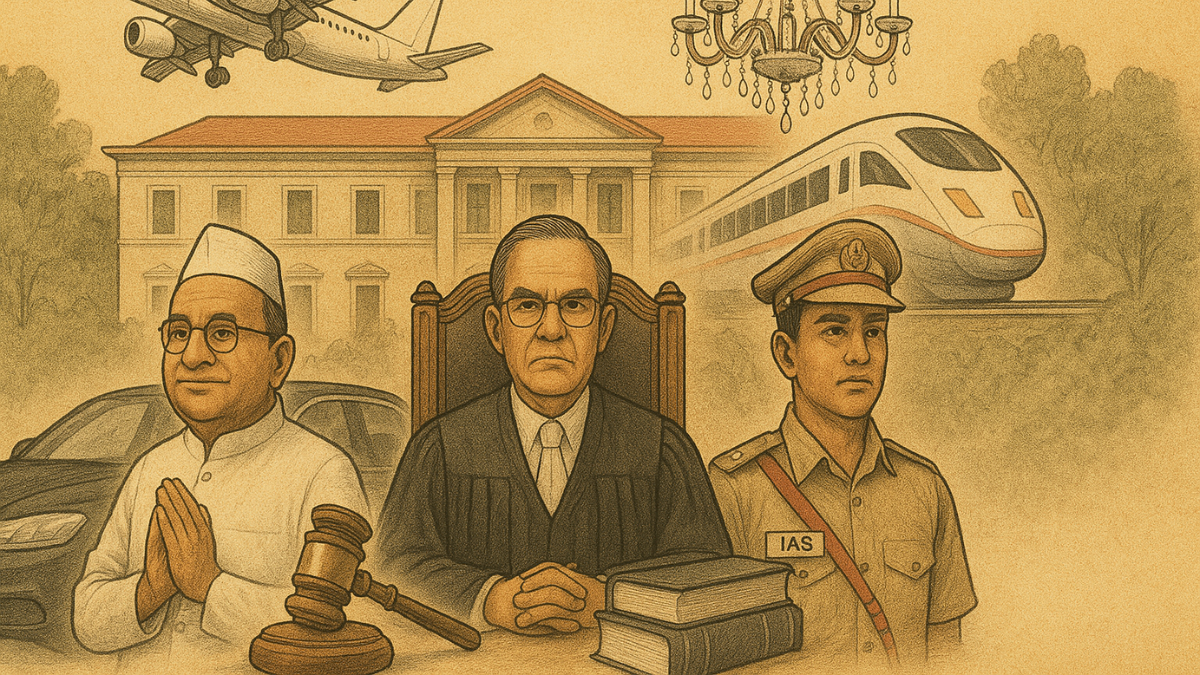

भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शासन, न्याय और प्रशासन की जिम्मेदारियाँ जिनके कंधों पर हैं, जैसे सांसद, न्यायाधीश और प्रथम श्रेणी के अधिकारी, उनकी भूमिका मूलतः जनसेवा की होनी चाहिए। परंतु जिस प्रकार इन पदों से जुड़े विशेषाधिकार वर्षों से विकसित हुए हैं, वे इन्हें ‘जनसेवक’ नहीं, बल्कि ‘विशिष्ट वर्ग’ में बदल देते हैं। इनकी सुविधाओं और जीवनशैली को देखें तो स्पष्ट होता है कि ये लोग आम जनता की तकलीफों को न तो देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं। वे उसी व्यवस्था का हिस्सा नहीं होते जिससे बाकी देश जूझता है, बल्कि उस व्यवस्था से पूरी तरह ऊपर होते हैं। यह ऐसी सामाजिक और प्रशासनिक असमानता को जन्म देता है जो लोकतंत्र की चेतना के खिलाफ है।

सांसदों को जो सुविधाएं मिलती हैं, वे न केवल उनके मासिक वेतन से अधिक मूल्यवान हैं, बल्कि कई प्रकार से सत्ता और विशेषाधिकार का प्रतीक बन जाती हैं। उन्हें दिल्ली में बड़े-बड़े सरकारी बंगले मुफ्त दिए जाते हैं, जिनका रखरखाव भी सरकारी खर्चे पर होता है। बिजली-पानी के मोटे बिलों की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके लिए सब कुछ या तो मुफ्त है या भारी सब्सिडी पर।

रेल यात्रा में सांसद और उनका साथी किसी भी ट्रेन में एसी फर्स्ट क्लास में असीमित यात्रा कर सकते हैं। हवाई यात्राओं के लिए सालाना 34 मुफ्त बिजनेस क्लास टिकट दिए जाते हैं। वे संसद की सस्ती कैंटीन में खाना खाते हैं और इलाज के लिए CGHS के अंतर्गत फाइव-स्टार स्तर की चिकित्सा सेवा मुफ्त में पाते हैं।

इसके अलावा, उन्हें आजीवन पेंशन, टेलीफोन, इंटरनेट और अन्य कई सेवा-सुविधाएँ मिलती हैं। इनमें से अधिकांश का कोई प्रत्यक्ष लेखा-जोखा नहीं होता, न ही ये जनता की निगरानी के दायरे में आती हैं। वेतन से भी अधिक मूल्य इन सुविधाओं का होता है, पर इन पर कोई सार्वजनिक बहस नहीं होती।

देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी इतनी सुविधाएँ दी जाती हैं कि वे न्यायिक राजा जैसे जीवन का अनुभव करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन ₹2.80 लाख और अन्य जजों का ₹2.50 लाख है, लेकिन इससे कहीं अधिक मूल्य की चीजें उन्हें उनके पद के साथ स्वतः मिलती हैं।

उन्हें दिल्ली और अन्य राज्यों में सरकारी आवास, बंगले, चौकीदार, रसोईया, सफाईकर्मी और बिजली-पानी की मुफ्त सुविधा दी जाती है। उन्हें सरकारी कारें मिलती हैं, ड्राइवर और ईंधन के साथ। चिकित्सा सेवा न सिर्फ मुफ्त है, बल्कि उसमें निजी अस्पतालों को भी शामिल किया गया है।

यात्राओं के लिए फर्स्ट क्लास टिकट, फाइव-स्टार होटल में ठहराव, और विशेष स्टाफ की सुविधा सामान्य बात है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें न केवल आजीवन पेंशन मिलती है, बल्कि उन्हें आयोगों और ट्राइब्यूनल्स में नियुक्त किया जाता है, जहां उन्हें फिर से तनख्वाह और सुविधाओं का नया सेट मिलता है।

इस पूरी संरचना में कहीं भी यह नहीं दिखता कि उन्हें जवाबदेह बनाया गया हो। वे आम लोगों के संपर्क में भी नहीं रहते, और न्याय जैसी बुनियादी चीज आम जनता के लिए समय, धन और सब्र का खेल बनकर रह जाती है।

IAS, IPS, IFS, IRS जैसे देश के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी, जिन्हें फर्स्ट क्लास या ग्रुप ‘A’ अधिकारी कहा जाता है, वे न केवल सरकारी व्यवस्था को संचालित करते हैं, बल्कि उसे नियंत्रित भी करते हैं। इनका शुरुआती वेतन ₹56,100 से शुरू होता है, जो बढ़ते-बढ़ते ₹2.25 लाख प्रतिमाह तक जाता है, पर उनकी असली ताकत उनके पास मौजूद सुविधाओं के ढांचे में है।

उन्हें शहर के सबसे प्राइम इलाके में सरकारी आवास मिलता है, फुल स्टाफ, गार्डन, चौकीदार, माली और घरेलू सहायक सहित। सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, पेट्रोल और मरम्मत सब कुछ मुफ्त या सरकारी खर्चे पर होता है। उन्हें चिकित्सा सुविधा में VIP ट्रीटमेंट मिलता है, और परिवार को भी यही सुविधा मिलती है।

छुट्टियों में वे LTC के तहत देश-विदेश घूमते हैं, सरकारी गेस्ट हाउस में नाममात्र शुल्क पर ठहरते हैं और यात्रा के लिए फर्स्ट क्लास टिकट मिलते हैं। वे जिस जिले या विभाग में रहते हैं, वहां उनका वर्चस्व निर्विवाद होता है। अधीनस्थ अधिकारी, स्थानीय पुलिस और प्रशासन उनके आदेश पर चलते हैं।

सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें विभिन्न सरकारी निकायों में पुनर्नियुक्त किया जाता है। पब्लिक सेक्टर कंपनियों में डायरेक्टर या सलाहकार जैसे पद भी उनके लिए आरक्षित हो जाते हैं।

स्पष्ट है कि यह पूरी व्यवस्था जनसेवा के लिए नहीं, बल्कि सत्ता के लिए बनी है। ये सुविधाएं जन प्रतिनिधियों, न्यायाधीशों और अधिकारियों को आम जनता से अलग और ऊपर बना देती हैं। उनके लिए बिजली कभी गुल नहीं होती, उन्हें पानी के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ता, न ही उनके बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते हैं या किसी जिला अस्पताल में इलाज कराते हैं। वे भीड़ में खड़े नहीं होते, ट्रेन का इंतजार नहीं करते, और न ही ट्रैफिक जाम में घंटों फंसे रहते हैं।

इसलिए जब कोई रेलगाड़ी तीन घंटे देर हो जाती है, तो आम लोग परेशान होते हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती, क्योंकि वह व्यवस्था चलाने वाले लोग कभी उस देरी का शिकार नहीं होते। जब अस्पतालों में दवा नहीं होती या शिक्षक स्कूल नहीं आते, तो आम जनता भुगतती है, पर नीति-निर्धारकों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका इलाज और शिक्षा निजी व्यवस्था में चल रहा होता है।

अगर देश में वास्तव में कोई बदलाव लाना है, तो सबसे पहले सत्ता और सुविधा के इस असमान ढांचे को तोड़ना होगा। जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश, सांसद, अफसर सबको सिर्फ नकद वेतन मिले और बाकी सब उन्हें भी बाजार से खरीदना पड़े, तब जाकर उन्हें महसूस होगा कि आम लोगों की ज़िंदगी कितनी जटिल और कठिन है।

उन्हें वही ट्रेन, वही स्कूल, वही अस्पताल, वही बिजली-पानी की व्यवस्था मिले जो बाकी जनता को मिलती है, तभी वे व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि अब वे भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे होंगे। बराबरी का अनुभव ही बदलाव की पहली शर्त है।

लोकतंत्र का अर्थ तभी पूरा होता है जब हर नागरिक, चाहे वह किसी भी पद पर हो, एक समान व्यवस्था का हिस्सा हो। सत्ता में बैठा व्यक्ति भी जब व्यवस्था के दोषों से जूझेगा, तभी व्यवस्था सुधारने की उसकी नीयत और ज़रूरत दोनों असली होंगी। वरना वह हमेशा अपने विशेषाधिकारों को बचाने के लिए नई योजनाएं बनाएगा, और जनता उन्हीं समस्याओं में फंसी रहेगी।